|

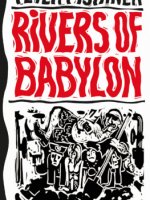

RIVERS OF BABYLON (Leseprobe) Der Heizer wacht morgens mit einem solchen Hass in der Seele auf, dass es ihm den Appetit verschlägt. Er räkelt sich auf der Holzbank, kratzt sich die juckende Haut, die über seinen hervorstehenden Rippen spannt, und schaut sich stumpfsinnig um. Er versucht nicht, über die Quelle des Hasses nachzudenken. Der Kesselraum ist dunkel, mit stockfleckigen und abgeschlagenen Wänden. Die ausgekühlten Kessel zeichnen sich im Dunkel ab. Der Wind pfeift darin. Schließlich steht der Heizer auf. Er legt unter dem Kessel für das Nutzwasser nach. Lange schaut er in die Flammen. Der rote Schein, der aus dem offenen Maul des Kessels strahlt, löscht in ihm den Morgenzorn und bringt ihn zurück ins Leben. Die langen Jahre des Heizens im Hotel Ambassador haben dem Heizer die Vorstellung vom Sinn des Lebens genommen. Der Lebensstil wurde in seinem Bewusstsein auf den Unterhalt des Feuers unter den Kesseln und auf kleine Reparaturen an der Heizungsanlage reduziert. Der Heizer lebt ohne irgendwelche nennenswerten menschlichen Kontakte. Frühere Empfindungen und Emotionen, von denen seine damaligen Beziehungen zu Menschen, Tieren, Dingen und Meinungen bestimmt waren, wurden durch die lange Isolation deformiert. Der Sinn der Welt beschränkt sich für ihn auf den Sinn des Kesselraums. Das Hotel Ambassador und alle anderen an seinen Kesselraum angeschlossenen Räumlichkeiten zu beheizen, ist alles, was ihn interessiert. Infolge dieser freiwilligen Abtötung verfällt der Heizer manchmal in schwer zu bändigende Wutausbrüche. Sie stellen sich fast regelmäßig ein. Sie sind immer der Höhepunkt eines bestimmten Zeitabschnitts, in dem sich der Heizer angestrengt bemüht, die in verschiedene Ecken seiner unkomplizierten Seele auseinander gestobene unruhige Gedankenherde wie ein Schäferhund zusammen zu treiben. Jedes Mal, wenn die Gedanken Junge werfen und seine Seele mit rauen Katzenzungen lecken, sitzt er gebrochen am zerschrammten und wackligen Tisch im Kesselraum, den Kopf in den Händen, als ob er Angst hätte, dass der gärende Strom der unvollkommenen, verstümmelten und fiebrigen Gedanken ihm die Knochenwände auseinander drücken würde. Die Gedanken paaren sich, werfen Blasen und drücken dem Heizer die Augen aus dem Schädel heraus. Ein starker unauslöschlicher Hass stellt sich gleich danach ein. Dass es ihm den Atem verschlägt und plötzlich schwarz vor Augen wird. Dieser Zorn ist dem alten Heizer zur Pein geworden. Er ist richtungslos. Der Heizer kann ihn genauso gut auch auf sich beziehen, was er öfters mal macht. Wenn ihn der Zorn packt und er sich abreagieren muss, gibt er sich eine Ohrfeige, dass es ihm vor den Augen blitzt. Oder er schlägt mit aller Wucht mit seinen kraftlos gewordenen Fingern auf die scharfe Tischkante. Der heftige Schmerz kommt mit einiger Verzögerung. Das Warten darauf bringt den Heizer immer zu Verstand und zur Reue. Er setzt sich demütig wieder hin und wartet seine Dosis der schmerzhaften Verzückung ab. Der Schmerz explodiert in der Mitte des Schädels, sobald die Reize unfehlbar und unbarmherzig die Nervenbahnen seines ausgedörrten Körpers passiert haben. Er ist heftig und eisig und zwingt ihn, die schmerzenden Finger so tief wie möglich in den Mund zu stecken. Dort, in der Wärme des fiebrigen Atems, lässt der Schmerz nach. Er zergeht in den Schädelknochen und löst sich im Gallert der Gehirnmasse auf. Und mit ihm auch der Hass. Der Heizer bekommt Hunger und entschließt sich, ihn mit einer Scheibe Brot, einem Stück Speck und einer aufgedunsenen lila Zwiebel zu stillen. Für Donath fängt die Heizsaison schon im Spätsommer an. Etwas in der Luft treibt den Alten von der knarrenden ungehobelten Holzbank herunter. In der ganzen Stadt ahnt noch niemand, dass der Dämon des Untergangs[1] sein Werk schon angefangen hat. Die Menschen sind leicht bekleidet, die Schwimmbäder bersten vor Besuchern, die Verkäufer von gekühlten Getränken und Eis haben alle Hände voll zu tun. Aber in Donaths Augen erscheint ein ergebenes Einverständnis mit dem Stand der Dinge. Er sieht, was andere nicht sehen. Eine schmutzigere Farbnuance der Platanenblätter vor dem Hotel, einen krepierten Käfer am Rasenrand, Veränderungen im Verhalten der bettelnden Vögel, die um die Müllcontainer im Hinterhof hüpfen. Donath durchmisst mit schnellen Schritten den Kesselraum. Morgens ist es schon neblig und der Himmel bekommt immer öfter die Farbe eines Ambosses. Der Herbst klopft an die Blechtür. Erst jetzt sehen es alle, aber Donath ist schon länger aus dem Dösen des Sommersentiments aufgewacht. Er hat seinen ausgebrannten Körper gezwungen, steife, lang gewohnte Bewegungen auszuführen. Die ganze Anlage muss für den Winter vorbereitet werden. Dann isst er nicht einmal. Abgemagert arbeitet er oder er steht in der Tür und gibt einen muhenden, tiefen Ton von sich, mit dem er trefflich ausdrücken will, dass er voll in Anspruch genommen ist, wobei er sich mit seinem schiefen, steifen Zeigefinger in die Brust sticht. Umgehend erklärt er allen, dem ganzen Personal: Er, Donath, sei arbeitsam. Jetzt müsse er nur noch das Wasser erhitzen. Der Verbrauch sei hoch. Die Gäste baden viel, man müsse ihnen entgegenkommen. Donath habe nichts dagegen. Im Winter werde aber unter allen Kesseln gefeuert. Sechs Kessel sind es. Er, Donath, könne es beweisen. Er schlägt die Hacken zusammen wie ein alter Kellner. Hereinspaziert, wer es nicht glauben mag. Alle scheinen es zu glauben. Jeder beeilt sich, seiner Arbeit nachzukommen. Aus den offenen Abzügen der Waschküche strömt dichter Dampf heraus, der angenehm nach Seife riecht. Die erhitzten Zigeunerinnen rauchen im Hof, sie haben nur Kittelschürzen an. Sie lachen über Donath, jagen kreischend zwischen den Schlackehaufen durch den Hof. Zuweilen heben sie die Kittelschöße hoch und zeigen ihm, dass sie nackt sind. Fick die Jungfrau Maria in den Arsch, schreien sie. Wer sollte es denn in der Hitze aushalten? Aber Donath interessiert sich für die Zigeunerinnen nur, wenn sie ihm zuhören. Sechs Kessel. Donath zählt sie mit geschlossenen Augen auf. Die Eins, die Zwei und so weiter. Die Vier ist außer Betrieb. Donath könne nachlegen. Verboten! Sicherheitsgründe. Risiko! Donath kaut das Wort genüsslich wieder; spürt, wie es ihm Wichtigkeit verleiht. Und den undefinierbaren Reiz der Menschen, die tagtäglich dem Tod ins Auge blicken. Risiko. Es werde hier mit Kohle geheizt. Alle anderen Kesselhäuser in der Gegend seien auf Heizöl oder Gas umgestellt. Dieser, behauptet Donath, sei klassisch. Ein weiteres Wort. Klassisch. Wie viel Bedeutung und abstrakter Reiz in einem einzigen Wort! In Donaths Kesselraum scheint die Zeit stehen geblieben. Im Winter röhren hier hungrig die glühenden Mäuler der Feuerstellen. Im Dunkel, hie und da beleuchtet vom nervösen Aufblitzen der Feuer, glänzen unruhig die aufgeschaufelten Haufen fetter Steinkohle. Der Kesselraum beheizt fast die ganze Straßenseite, vom Hotel Ambassador bis zur Kreuzung. Dort gibt es lauter Läden. Haushaltswaren, Drogerieartikel, Autoersatzteile und Lederwaren. Insgesamt hat der alte Heizer die Feuer unter fünf Kesseln zu unterhalten. Einer funktioniere nicht. Die Winter seien hier streng. Die Kessel müssen stündlich mit der schwarzen Nahrung gefüttert werden. Tag und Nacht. Ununterbrochen. Donath störe es nicht. Von seiner Frau habe er sich vor langem scheiden lassen, ein Zuhause habe er nicht, und er habe keine Lust, in Ledigenheimen zu wohnen. Er arbeite hier seit unzähligen Jahren. Zum Wohnen habe man ihm ein Kabuff hinter dem Kesselraum zugeteilt, aber antreffen könne man ihn dort nicht. Meist halte er sich im Kesselraum auf. Dort schlafe er auch, auf der Sitzbank am harten, zerschrammten, alten Tisch. Die Kohle hole er aus dem Kohlenkeller, transportiere sie in der Schubkarre und schütte sie von oben in die lärmenden Kessel. Die Asche schaufle er in Blechfässer, bespritze sie mit Wasser aus dem Schlauch und fahre sie mit einem Spezialaufzug auf den Hof. Den ganzen Winter über häufen sich dort grauschwarze Aschehügel auf. Im Frühjahr komme ein Laster und bringe die Asche in mehreren Fuhren in die nahe Ziegelei. Donath arbeite ganz allein. Früher wechselten sie sich zu viert in Schichten ab. Aber jetzt, in der Zeit des Heizöls und des Gases, wolle sich niemand mehr mit fetter und schwerer Steinkohle schmutzig machen. Der Kesselraum sei veraltet, es gebe viel zu tun. Donath habe schon vor längerem seinem Vorgesetzten, dem Direktor des Hotels Ambassador, mitgeteilt, dass er müde und erschöpft sei, dass er diesen Sommer noch durcharbeite, aber für den Winter solle man sich einen neuen suchen. Er, Donath, habe etwas anderes vor. Der Direktor redete auf ihn ein, er solle weiter bleiben, aber der Alte wollte davon nichts mehr hören. Schon vor sieben Jahren hätte er das Rentenalter erreicht, er wolle noch ein wenig das Leben genießen, relaxen, sich erholen. Donath hat die Kessel kontrolliert und sitzt jetzt im Untergrund. Er wartet auf jemanden, der ihn ablöst. Niemand kommt. Donath heize in diesem Hotel seit fünfzig Jahren. Die Arbeit sei schwer und anspruchsvoll, aber er beklage sich nicht. Es mache ihm Spaß, und so weiter. Es stimme, dass er schon lange in Rente sein sollte. Aber er heize noch immer. Er werde geachtet. Einen anderen würden sie nicht finden. In letzter Zeit aber sei er müde. Manchmal betrinke er sich, manchmal tue ihm der Kopf weh. Aber er, Donath, beklage sich nicht, das gehöre dazu, so sei das Leben. Es sei erst Ende August, aber in den Straßen wehe der Wind. Es sei an der Zeit, den Kesselraum instand zu setzen. Gemach, nur nicht übertreiben. Nach dem dreißigsten Lebensjahr habe zu Hause ein jeder Spinnweben. Er sei allein, er wohne hier. Er arbeite am Stück, ununterbrochen. Früher haben sie sich zu viert abgewechselt. Nur Donath sei noch am Leben. Die Jahre flögen dahin, die Zeit kenne kein Gebot. Die Herrschaften da oben, im Büro, richten es bis heute so auf, als ob im Kesselraum weiterhin alle arbeiten würden. Zwei Löhne und alle Kollektivprämien beziehe er, Donath. Auch für den sozialistischen Wettbewerb. Er wetteifere gegen sich selbst. Er sei sich selbst das Kollektiv. Zwei Löhne bleiben oben, im Büro. Die Herrschaften teilen sie unter sich auf. Donath kenne jede Schraube. Er sei von der alten Schule. Noch vor kurzem hätte ihn jeder in den Tod getrieben, der versucht hätte, ihm die Arbeit zu nehmen. Aber die Jahre werden nicht weniger. Der Mensch bleibe nicht derselbe. Jahr für Jahr habe er denen da oben mit seinem Weggang gedroht, aber er meinte es nie ernst. Das Alter habe ihn erwischt. Und die Liebe. Eine Liebe auf die alten Tage. Eines Tages werden es die da oben erfahren müssen. Er, Donath, könne sich gut vorstellen, wie sie vor Wut schäumen werden. Wer wird dann heizen? Das sei die Frage. Donath geht herum und fegt. Der Direktor kommt mit dem Hoteljuristen herein. Der Direktor ist dumm. Sein Schwiegervater hat ihm geholfen. Er hat ihm das Studium an der Hotelfachschule ermöglicht und ihn dann ins Hotel Ambassador gesetzt. Ohne den Juristen bindet er sich nicht einmal die Schuhe zu. Der Jurist ist jetzt voll bitterer Vorwürfe. Er habe gehört, dass Donath weggehen wolle. Er, der Jurist, qualifiziere es als Verrat. Ob es ihm denn nicht leid täte, alles stehen und liegen zu lassen? Sie haben Donath ein schönes Kabäuschen gegeben. Er musste nur das Wasser rausschöpfen. Auch ein Radio hätten sie ihm gegeben. Ein schönes. Fürs Essen gebe er keine Krone aus. Hinter seinem Rücken, dem des Juristen, verpflege er sich in der Hotelküche, aber er, der Jurist, wisse alles. Er wisse von nichts, drücke beide Augen zu. Warmes Essen, ein Kabäuschen, Radio, zwei Löhne, das sei nicht schlecht. Wahrlich, nicht jeder habe so ein Glück. Auch der Direktor sagt etwas. Er guckt weder Donath noch den Juristen an. Mit leiser Stimme bemerkt er, diesen Leuten wolle er ein guter und strenger Vorgesetzter sein. Vielleicht sehen nicht alle ein, dass er das, was er tue, nur zu seinem Vorteil tut. Aber er mache da keine Unterschiede. Wo würden wir denn hinkommen, wenn jeder Unterschiede machen würde? Eine planmäßige und zielstrebige Arbeit mit den Menschen trage doch eines Tages Früchte. Heute habe ich es begrfifen, sagt der Direktor, morgen werden es auch andere begreifen. Übermorgen wird es auch der Allerdümmste begreifen. Nach seiner, des Direktors Meinung, müsse man sich immer höhere Ziele setzen, sich nicht zufrieden geben. Nicht mit Worten, sondern mit ehrlicher Arbeit. Immer höher. Die Losung des Tages. Selbstverständlich, nicht zuletzt. Ohne leere Phrasen und große Worte! Donath nickt. Er habe hier eine kennen gelernt. Ein alter Mensch brauche Liebe. Alle kennen sie – sie spüle in der Küche Geschirr. Etelka Tothova. Sie wollen heiraten und in ihr Häuschen auf dem Land ziehen. Nichts Besonderes: vier Wände, ein Dach, hie und da ein Fenster, eine Tür – so sei es eben. Keinerlei Schnickschnack. Vor dem Haus ein Birnbaum, hinterm Haus ein Schwein. Dem Juristen sei es klar. Aber Donath wäre ein Schuft, wenn er sich nicht bemühte, jemanden für seine Stelle zu finden, einen Jungen und Doofen. Schließlich habe das Hotel Ambassador ihn, Donath, fünfzig Jahre lang ernährt. Einen Ersatz für sich zu suchen, wäre das Geringste, das Donath für das Hotel tun könne. Er solle den Neuen anlernen und in alle Geheimnisse einweihen. Und dann, nix für ungut. Zum Winter sei er frei! Ohne eine Antwort abzuwarten, verlassen ihn beide. Donath sei nicht dagegen. Er, Donath, sei nicht so sher auf Sex aus, ruft er den Gehenden hinterher. Er habe keine Haare mehr, keine Zähne, er sehe schlecht, und seine Hände würden zittern. Ihm, Donath, reiche ein wenig Liebe, ein wenig Unterhaltung. Noch etwas das Leben genießen! Andere, die lassen es sich gut gehen! Die Leute besitzen ja heute alles Mögliche. Aktentaschen, Brillen, sie kaufen sich, was ihnen gerade so einfällt. Und er, Donath? Ein Radio und ein Kabäuschen, aus dem er jedes Mal das Wasser schöpfen müsse, wenn er sich hinlegen und ein wenig weicher schlafen wolle. Er, Donath, sei anspruchsvoller geworden. Was ihm früher genügte, genüge ihm heute nicht mehr. Die Russen werden demnächst auf den Mars fliegen und er sei immer noch hier. Im Winter ewig bei den Kesseln! Davon wissen die beiden nichts, die von da oben. Der Hoteldirektor sei ein unfähiger Dummkopf. Ganze Tage verbringe er mit kindischen Vergnügungen. Und der Advokat laufe sich die Sohlen ab und jage seinen eigenen Geschäften hinterher. Alle ein, zwei Stunden müsse in jedes röhrende Maul nachgelegt werden. Außerdem müssen die Ventile repariert, die Radiatoren entlüftet und kleine Defekte behoben werden. Der Heizer müsse zugleich auch die Heizungsanlage warten. Im Sommer sei es besser. Da müsse nur Wasser erhitzt und Dampf für Küche und Sauna erzeugt werden. Er, Donath, könne spazieren gehen. Aber er gehe nicht weit. Er bleibe in Hotelnähe. Er beobachte das Gewimmel der Autos auf dem bewachten Parkplatz vor dem Hotel Ambassador, dann gehe er in die Selbstbedienung und kaufe sich ein paar Bier. Stets eile er zurück, in den Kesselraum. Er mache das Radio an und singe mit den Sängern. Oder er ginge in den Hof und flachse mit den Zigeunerinnen aus der Waschküche. Sein Leben gehe vorbei, er wisse gar nicht wie. Der Direktor sitzt im Büro zwischen allerlei Trödel, den er aus dem Hotel herbeigeschleppt hat, und spricht laut mit sich selbst. Es geht ihm nicht in den Kopf, dass der alte Donath jederzeit gehen könnte. Er war überzeugt gewesen, dass der Heizer nach fünfzig Jahren zum Inventar des Hotels gehören würde. Er, der Direktor, habe sich immer nach allen Kräften bemüht, der Pflicht auszuweichen, auch nur eine Aufgabe lösen zu müssen, aber er hätte nicht im Traum daran gedacht, dass er einmal diese würde lösen müssen. Der Jurist habe ihm schon gesagt, dass man niemanden gegen seinen Willen halten könne. Dafür gebe es, leider Gottes, Paragraphen. Paragraphen! Erinnert sich der Direktor, und mit der fetten Hand schmeißt er den Aschenbecher an die Wand. Es gefällt ihm nicht, dass die Hotelleitung des Ambassador in diesem Maß von Donaths Willkür abhänge. Wenn er einen Ersatz auftreibe, treibe er ihn auf. Wenn er keinen auftreibe, treibe er keinen auf. Der Direktor stimmt ein trauriges Liedchen an. Wozu habe er sich überhaupt darum gerissen, in die Stadt zu kommen? Ach, am liebsten würde er sich zu Hause auf einen Baumstumpf setzen und vor sich hinstarren! Scheißleben! Der überhebliche Dorfmetzger Kiss sitzt im Wohnzimmer und raucht mit einem genüsslich zugekniffenen Auge, als die Brautwerber eintreffen. Der junge Racz und sein Onkel Endre. Sie galoppieren lärmend in den Hof von Kiss, steigen von den Pferden ab, die mit ihren riesigen Hufen das Gras und die Hühner unruhig im Hof zerstampfen, und treten beherzt ein. Racz ist bleich, sein rasiertes Gesicht mit dem bläulichen Schimmer und den auf die Schnelle behandelten Schnittwunden verleiht ihm einen würdevoll wichtigen Ausdruck. Kiss hört die Ankommenden ruhig an. Er nickt mit dem Kopf, als ob er etwas hören würde, was er lange schon kennt. Dann räuspert er sich. Er, Kiss, sei sozusagen ein gemachter Mann. Man könne Geld machen. Es ist unglaublich, was die Leute heutzutage alles fressen. Nichts ekelt sie an. Also, der junge Racz möchte seine, Kiss’ Tochter zur Frau? Racz spürt, dass er antworten sollte. Ja, so ist es. Er möchte. Er, Racz, liebe sie, und sie liebe ihn auch. Er, Racz, habe seinen Militärdienst abgeleistet, sei gut beieinander. Er habe ein kleines Vermögen. Er sei nicht reich, aber auch nicht arm. Ein Schwein, eine Kuh, ein Pferd, frisch beschlagen, gut unterm Sattel, am Wagen und vorm Pflug. Endre unterbricht ihn. Er macht Kiss eindringlich darauf aufmerksam, dass der Junge ihm ein gehorsamer Schwiegersohn sein werde. Er sei nun mal so erzogen; bei ihnen hätte es für alles eine Ohrfeige gesetzt. Seine Eltern seien am Mammon erstickt. Kiss erinnert sich. Ja, das sei ein trauriger Vorfall gewesen. Ein großes Begräbnis. Racz könne es nicht bestätigen. Er sei zu der Zeit bei der Armee gewesen, sagt er. Bei den Kanonieren. Ein kleines Dorf zwischen Prag und Benesov. Drei Militärabteilungen. Zweiunddreißig, neunundachtzig, neunundfünfzig, dreiundsechzig, siebzehn, sechsundvierzig. Ein guter Wehrdienst. Er, Racz, habe seine Pflichten erfüllt und habe seine Ruhe gehabt. Am Begräbnis habe er nicht teilgenommen. Er habe sich in den falschen Zug gesetzt und in As haben ihn die Zöllner rausgejagt. Und was sei mit dem Mammon, interessiert sich Kiss, mit dem Geld der Eltern? Wo sei es? Es sei irgendwo im Haus versteckt, meint Onkel Endre. Sie haben das Geld nicht auf der Bank gehabt. Sie hattenen zu niemandem und nichts Vertrauen. Er, Racz, habe eine zweijährige Landwirtschaftsschule abgeschlossen. Alle sollen sich mal seine zwei riesigen Pranken anschauen. Für die ist keine Arbeit zu schwer! Ob denn gesucht wurde, fragt Kiss, und holt eine Flasche Selbstgebrannten hervor. Endre ist überzeugt, dass das Geld im Haus versteckt sei. Solange es nicht gefunden wurde, liege es dort sicher wie auf einer Schweizer Bank. Kiss schüttelt den Kopf. Er wisse, dass das ganze Haus auseinander genommen worden sei, und man habe nichts gefunden. Aber Endre verliert die Hoffnung nicht. Vielleicht sei es im Keller einbetoniert, im Fundament. Da haben sie noch nicht nachgeschaut. Aber jetzt, wenn er, Endre, darüber nachdenke, werde ihm immer klarer, dass das Geld mit Sicherheit dort sei! Kiss schüttelt den Kopf. Er, Kiss, habe jedoch etwas anderes gehört: das Geld sei gefunden worden, aber die Verwandtschaft hätte es schnell unter sich aufgeteilt, während Racz noch kreuz und quer in der Republik herumirrte. Endre regt sich auf. So eine gottlose Lüge habe er noch nie gehört. Kiss solle ihm sagen, wer solche wüsten Geschichten im Dorf verbreite, und er, Endre, werde ihm höchstpersönlich das Maul stopfen. Kiss schenkt ein. Nachdem Endre zwei Stamperl Selbstgebrannten gekippt hat, wird ihm warm, und er beruhigt sich. Der Bursche sei kein Dummkopf, sagt er. Geraderaus und einfach, das ja. Er rede nicht viel. Aber er sei ganz helle, bei Gott! Racz spürt, dass er auch etwas sagen sollte. Er, Racz, habe auch ein schönes Stück Acker. Er brauche Frauenhände. Fürs Waschen, Kochen, Herzen. Fürs Schweinefüttern. Kiss versteht alles. Liebe sei Liebe, Gesundheit wiederum, zum Beispiel, Gesundheit. Aber Geld sei Geld! Er könne Racz raten, er sei älter und ein Mann von Welt. Ohne Bares sei Racz erledigt. Aus und vorbei. Er, Kiss, sei seit vielen Jahren Metzger. Er kenne sich aus. Alles haben sie mit dem abgepackten Fleisch versaut, die Säcke! Das sei das Ende des Metzgerhandwerks. Er, Kiss, könne sich über Racz nur wundern. Warum hocke er überhaupt noch in der LPG? Wenn er, Kiss, im Alter von Racz wäre, nichts auf der Welt würde ihn hier festhalten! In der Stadt liege das Geld auf der Straße, man müsse es nur aufheben. Er solle doch in die Stadt gehen und dort Geld machen! Erzika werde auf ihn warten, wenn sie ihn wirklich liebe. Um die Tiere und um das Stück Acker werde er, Kiss, sich solange kümmern. Er sei ihm doch wie sein eigener Sohn. Und er solle nicht zögern, sondern sich endlich in die Stadt aufmachen. Wozu denn unnötig Zeit verlieren. Racz möchte vor der Abreise Erzika sehen, aber Kiss sieht darin keinen Sinn. Wozu denn, er wisse doch, wie sie aussehe! Er schenkt zum letzten Mal Selbstgebrannten ein. Danach geleitet er die Brautwerber vors Haus. Racz reitet gesenkten Kopfes tieftraurig auf dem donnernden Pferd davon. Aus dem Augenwinkel bemerkt er, wie sich die Gardine von Erzikas Zimmer bewegt. Noch am selben Tag treibt er das Schwein, die Kuh und das Pferd in den Stall von Kiss. Er schwört, binnen kurzem, sobald als möglich zurück zu kehren. Im Morgengrauen geht Racz zum Zug. Ich habe gehört, dass du fortgehst, sagt der überhebliche Feri Bartalos mit einem falschen Lächeln, sein größter Feind noch aus der Schulzeit und einer von Erzikas Verehrern. Nur wegen Racz und noch im Dunkeln ist er auf einem schäumenden hohen Ross mit mächtigem Hintern zum Bahnhof geritten, und jetzt tänzelt er mit dem Pferd mitten auf dem Bahnsteig. Er lacht wild, seine weißen Zähne blitzen in der Sonne, die über der Einöde aufgeht. Racz sitzt auf einer gusseisernen Bank im schlecht sitzenden Konfirmandenanzug, den Koffer neben den Füßen. Fährst du denn wirklich in die Stadt? schreit Feri, weil ihn Racz nicht beachtet. Das Pferd bockt unter ihm und wiehert. Dann fahr doch! Racz hebt ruhig den Kopf und hört auf, die Fingernägel seiner rechten Hand zu betrachten. Wenn er, Racz, zurückkomme, sagt er gelassen, und erfahre es, Bartalos wisse schon was, werde er ihn verprügeln. Oder er bringe ihn vielleicht auch um. Erzika werde seine, Racz’ Kinder gebären, das solle sich Bartalos hinter die Ohren schreiben. Oho, lacht der überhebliche Feri Bartalos, als ob er einen guten Witz hörte. Er gibt dem riesigen, schwerfälligen Pferd ungestüm die Sporen. Auf dem Bahnsteig bleibt nur ein Haufen dampfender Pferdeäpfel nach ihm zurück. Die ganze Habe von Racz findet in einem Koffer Platz, den er auf dem mit Bier bekleckerten und vollgespieenen Fußboden voller Kippen und Abfällen abstellt. Zerschlagen von der mehrstündigen Zugfahrt bestellt er ein Bier und einen Kurzen. Er betrachtet sich im Spiegel, der die Wand hinter der Theke bildet. Er ist klein und mager, aber so knochig und kantig, dass er stämmig wirkt. Der schlecht sitzende Anzug, zerknittert und glänzend am Hintern und an den Schenkeln, ein dunkles Gesicht, der kurz geschorene Schädel und die großen durchsichtigen Ohren erinnern an einen amnestierten Sträfling. Racz überlegt, was er unternehmen solle. In der Stadt gebe es viel Arbeit, egal, welche Richtung er einschlage. Er könne in der Fabrik, der Werkstatt, bei der Eisenbahn arbeiten. Das Wesentliche für ihn sei, so viel als möglich zu verdienen. Nur so werde er bald zurück kehren und Erzika Kiss heiraten können. Racz werde nicht untergehen. Die Stadt sei riesengroß, es gebe jede Menge Arbeitsgelegenheiten. Racz holt eine Zeitung hervor und fängt an, die Anzeigen zu studieren. Mit dem Fingernagel unterstreicht er interessante Angebote. Suchst du Arbeit? Wird Racz von einem Alten im schmutzigen Blaumann freundlich gefragt, der bis jetzt mit seinem zahnlosen Mund gegen zwei Brötchen und eine ausgetrocknete, mit Zigarettenrauch vollgesogene Bulette angekämpft hatte. Racz ist verschlossen, er lässt sich nicht gern mit Unbekannten in Gespräche ein. Klar, sagt er schließlich unwillig und hebt das Schnapsglas zum Mund. Der Alte lacht mit dem zahnlosen Mund, hebt ebenfalls seinen Bierkrug und deutet ein Anstoßen an. Bist du gerade angekommen? Bohrt er weiter. Gerade, antwortet Racz mürrisch. Er hasst Fragen. Er setzt das Schnapsglas auf dem Tresen ab und stellt sich an. Er kauft sich eine Bulette mit Brötchen und noch ein Bier. Hast du Hunger? bohrt der Alte weiter und lacht ihn gönnerhaft an. Racz nickt kauend. Was geht es denn den alten Sack an, ob er, Racz, hungrig ist? Ich bin übrigens der Donath, verfickte Scheiße, sagt der lachende Alte und streckt ihm seine riesige schwielige Hand mit der porentiefen Schwärze entgegen. Ich nicht, möchte Racz antworten, und er würde es auch tun, wenn er zu Hause wäre, in der Dorfkneipe. Aber er ist in einer fremden Stadt, in einer fremden Welt. Racz, sagt er nachlässig und drückt unwillig die ihm gereichte Hand. Du hast Hände, als ob du damit Rinder erschlagen könntest, lobt ihn der Alte. Racz zuckt mit den Schultern und widmet sich wieder seiner Bulette. Ich weiß von einem guten Job, sagt der Alte nach einer Weile. Ja? fragt Racz gelangweilt, aber er spitzt die Ohren. Du würdest zwei Löhne bekommen, fährt Donath fort, eine leichte Arbeit! Racz hustet ab, ein Bulettenkrümel ist ihm in den Hals geraten. Er leckt seinen Mund ab, dann hebt er langsam den Krug und spült das Essen mit Bier hinunter. Was für eine Arbeit? beginnt er zu bohren. Donath geht mit einem geheimnisvollen Lächeln zum Tresen und lässt Racz ohne Antwort sitzen. Was für eine Arbeit? wiederholt Racz, als der Alte zwei Bier bringt. Als Heizer im Hotel arbeiten, sagt Donath. Racz behagt das nicht. Ob man dafür eine Prüfung brauche? Ostentativ beachtet er das Bier nicht, das der Alte offensichtlich für ihn mitgebracht hat. Welche Prüfung, was für eine Prüfung? Kichert der Alte. Wenn er, Donath, es wolle, dann werden sie Racz auch ohne Prüfung nehmen. Er solle doch mal überlegen – das luxuriöseste Hotel der Stadt. Hundert Jahre alt! Leider aber auch der Kesselraum. Donath wird traurig und gleich darauf wieder fröhlich. Was hast du gelernt? fragt er Racz. Ich habe die zweijährige Landwirtschaftsschule abgeschlossen, sagt Racz nicht ohne Stolz. Das müsste reichen, nickt Donath. Und was ist das denn für eine Arbeit? bohrt Racz. Eine leichte, gute Arbeit, sagt Donath. Aber sehr verantwortungsvoll. Du kümmerst dich ganz allein um einen Kesselraum, Tag und Nacht. Du bekommst zwei Löhne und alle Prämien und Zuschläge. Wenn du gekommen bist, um schnell zu Geld zu kommen, findest du keine bessere Medizin. Nirgendwo sonst füllst du so schnell deine Taschen. Und schuftest dich nicht ab. Du musst nur immer da sein. In fünf Jahren bist du ein halber Millionär und auf Wiedersehen! Donath nimmt einen Schluck Bier. Das Gehörte erregt Racz, er lässt sich das Bier nicht zweimal anbieten. Was das angehe, er sei nur wegen des Geldes hierher gekommen, alles andere interessiere ihn nicht. Es würde ihn überhaupt nicht stören, wenn er ständig im Kesselraum sein müsste. Wenigstens würde er nicht soviel Geld ausgeben. Ich ackere dort schon seit fünfzig Jahren, verrät Donath, aber jetzt möchte ich mich zur Ruhe setzen. Siebzig Jahre auf dem Buckel. Er, Donath, möchte sich nicht so einfach davonmachen. Die Tür hinter sich zuschlagen und Tschüß? Das nicht. Er habe versprochen, einen Ersatz für sich zu besorgen. Und woher wissen sie, dass ich der Richtige bin? fragt Racz. Du hast so ein breites, ehrliches Gesicht. Du siehst nicht wie ein Faulpelz oder wie ein Hochstapler aus. Die Lichter der Großstadt werden dich nicht verblenden. Der Alte kippt den Rest des Biers in den zahnlosen Mund, dann hustet er Schleim auf den schmutzigen Fußboden. Durch die trüben und schmutzigen Fenster der Kneipe sieht man die ankommenden und abfahrenden Straßenbahnen. Die Morgenkälte ist vorbei, die Sonne beginnt zu herunter zu knallen. Racz ist es warm wie in einem Treibhaus. Noch ein Bier? fragt Donath. Racz schüttelt den Kopf. Ist der Kesselraum weit weg? Nein, antwortet der Alte. Zehn Minuten zu Fuß. Willst du ihn sehen? Meinetwegen, gesteht Racz. Aber ich verspreche nichts, klar? Der Alte nickt eifrig, du wirst sehen, es wird dir gefallen. Ich geb dir noch einen Kurzen aus, sagt er und geht los, um sich in die Schlange am Tresen zu stellen. Racz sagt nicht nein. Er verträgt viel wie ein Pferd. Sie stoßen an. Ich will heiraten und fortziehen, prahlt Donath. Ein alter Mensch brauche Liebe. Und ein junger Geld. So ist das Leben, philosophiert Donath. Der Rum hat ihn aufgeheitert. Übersetzt von Zuzana Finger |